近日����,中國科學(xué)院地球環(huán)境研究所黃土與氣候變化研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)合西安交通大學(xué)、美國俄亥俄州立大學(xué)和南京大學(xué)等多家國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)���,開展了地質(zhì)記錄與數(shù)值模擬相結(jié)合的綜合研究�����,成功破解了“東亞石筍δ18O記錄缺失10萬年冰期-間冰期氣候旋回”謎題�。該成果發(fā)表在《美國國家科學(xué)院院刊》(PNAS)上。

深藏洞穴的石筍,如同大自然的“錄像帶”����,忠實(shí)記錄了地球過去的氣候變遷。它的氧同位素(δ18O)信號(hào),已成為研究氣候和環(huán)境變化的“金鑰匙”�����。在東亞季風(fēng)區(qū)�����,華南中部的石筍δ18O記錄被長期視為響應(yīng)夏季降水δ18O變化��、指示亞洲夏季風(fēng)強(qiáng)度變化的基準(zhǔn)��。然而��,一個(gè)困擾科學(xué)界二十余年的謎題始終未解:為何華南中部甚至東亞石筍δ18O記錄未呈現(xiàn)出全球氣候系統(tǒng)中普遍存在的冰期-間冰期氣候旋回特征���?它們究竟記錄的是什么氣候信號(hào)��?

現(xiàn)代觀測(cè)顯示����,在華南地區(qū)�,δ18O值偏負(fù)的夏季降水(6-8月)僅占全年降水的不足50%,而非夏季降水占比較高���,且δ18O值顯著偏正���。這意味著����,長期以來將石筍δ18O簡單解釋為夏季降水δ18O信號(hào)的做法存在偏差����,因?yàn)槭S主要是由不同季節(jié)降水混合的地下滴水形成。而評(píng)估這種夏季和非夏季降水的“混合效應(yīng)”影響的關(guān)鍵難點(diǎn)�����,在于缺乏獨(dú)立記錄夏季降水δ18O信號(hào)的地質(zhì)記錄�����。

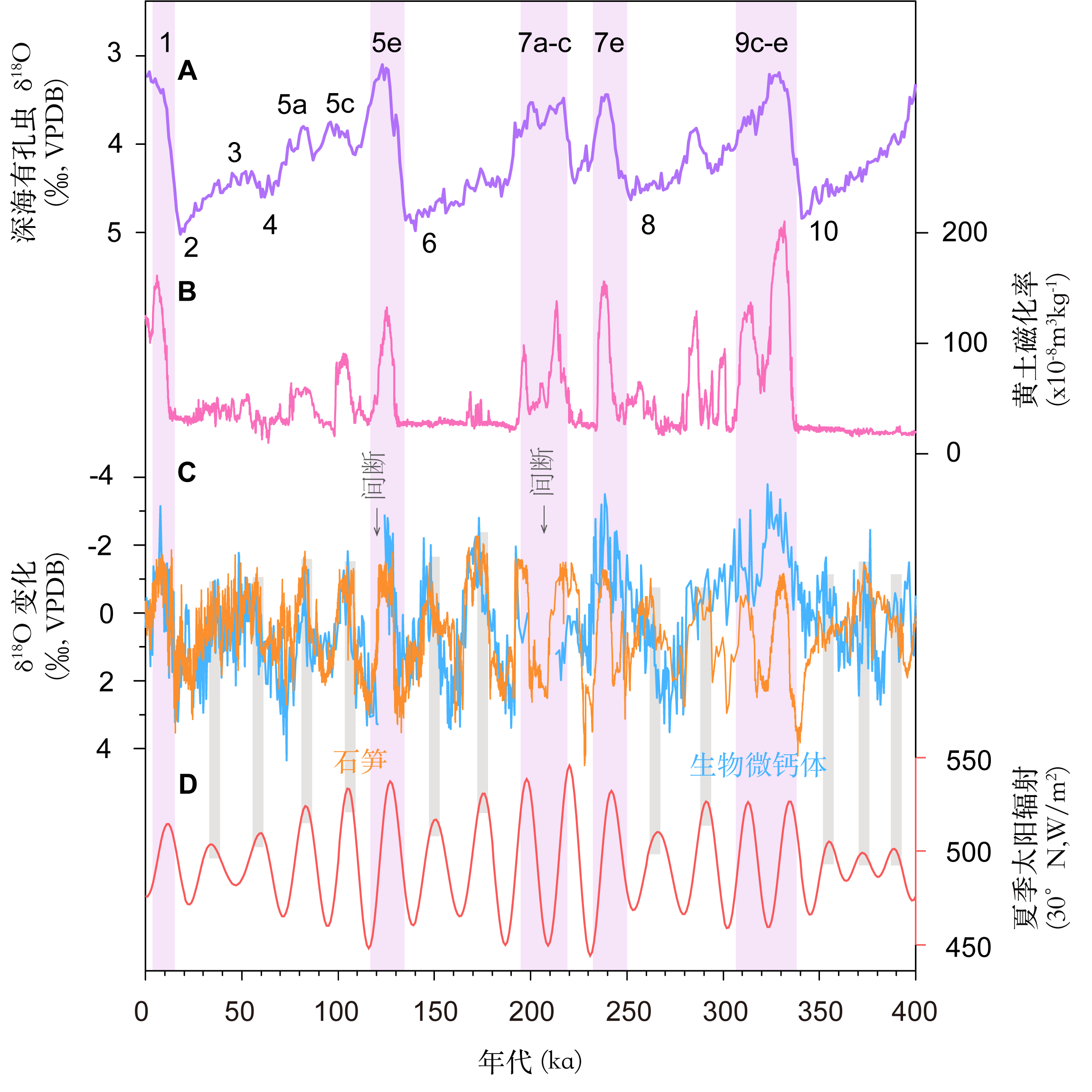

40萬年以來記錄對(duì)比���。地球環(huán)境所供圖

40萬年以來記錄對(duì)比���。地球環(huán)境所供圖為此���,研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地利用黃土沉積中的一種次生碳酸鹽——生物微鈣體(由植被根細(xì)胞被鈣化后形成的微小碳酸鈣顆粒,主要形成于夏季)���,重建了過去40萬年以來夏季降水δ18O變化歷史���。

數(shù)值模擬結(jié)果表明,強(qiáng)夏季風(fēng)時(shí)期���,雖然夏季降水的δ18O趨于偏負(fù)(通常被認(rèn)為是夏季風(fēng)增強(qiáng)的表現(xiàn))����,但華南地區(qū)非夏季降水占全年降水的比重甚至超過60%����,降低了夏季信號(hào)在石筍δ18O記錄中的“主導(dǎo)作用”,合理解釋了為何間冰期強(qiáng)夏季風(fēng)時(shí)期δ18O值未展現(xiàn)出顯著偏負(fù)的狀況��,掩蓋了10萬年冰期氣候旋回的節(jié)律���。

這一新發(fā)現(xiàn)破解了我國東部石筍δ18O記錄研究中長期懸而未決的科學(xué)難題�,強(qiáng)調(diào)了在解讀“自然氣候檔案”時(shí)要關(guān)注氣候季節(jié)性的關(guān)鍵作用�。同時(shí),該研究也為東亞和全球石筍δ18O記錄物理意義的再認(rèn)識(shí)提供了新思路����。(來源:中國科學(xué)報(bào) 李媛)

相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1073/pnas.2425565122