濕地是地球上固碳效率最高的生態(tài)系統(tǒng)之一�����,以僅占陸地面積的3%~13%的體量�,儲(chǔ)存了全球超1/3的土壤有機(jī)碳。不過(guò)�,濕地生態(tài)系統(tǒng)固碳在時(shí)空分布方面的狀況及其對(duì)全球陸地碳匯所作的貢獻(xiàn)依舊不明確。其主要原因在于,當(dāng)前主流的全球碳收支模型對(duì)濕地生態(tài)系統(tǒng)的描述相當(dāng)有限�,這不但降低了對(duì)濕地乃至全球陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯估算的精確程度,還不利于濕地的科學(xué)管理�。

針對(duì)這一問(wèn)題,中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所研究員丁維新帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)基于全球原位觀測(cè)數(shù)據(jù)��,繪制了濕地水位時(shí)空分布圖�����,結(jié)合環(huán)境因子數(shù)據(jù)庫(kù)和機(jī)器學(xué)習(xí)方法評(píng)估了全球濕地碳匯的時(shí)空變異特征�����,首次量化全球濕地碳匯�����。該成果于近日發(fā)表在Nature Ecology & Evolution�。

自創(chuàng)數(shù)據(jù)模型

“以往的濕地碳匯評(píng)估工作通常聚焦于特定濕地類型或特定區(qū)域的不同濕地類型,通過(guò)測(cè)量植被和/或土壤(非生態(tài)系統(tǒng)尺度)碳儲(chǔ)量來(lái)估算濕地固碳量��。由于調(diào)查工作間隔時(shí)間較長(zhǎng)�����,無(wú)法詳細(xì)、高精度地描述濕地碳匯的時(shí)間變化特征�����。因此��,在全球尺度�,迄今仍缺少對(duì)濕地生態(tài)系統(tǒng)碳匯功能的時(shí)空格局進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)估。”論文通訊作者丁維新告訴《中國(guó)科學(xué)報(bào)》�����。

為此��,他們開(kāi)發(fā)了全球濕地水位—碳通量聯(lián)動(dòng)模型��,將濕地凈生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力作為因變量�,以全球環(huán)境數(shù)據(jù)集(氣候��、植被��、土壤�����、水文、地形等)為自變量�,篩選出濕地凈生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力的主要影響因子并量化其權(quán)重,基于隨機(jī)森林算法�����,刻畫(huà)了濕地凈生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力的時(shí)空分布�����?�;谠撃P?����,他們從606篇論文中整理出全球642個(gè)研究站點(diǎn)的2295項(xiàng)濕地水位原位觀測(cè)數(shù)據(jù)�,耗時(shí)4年,構(gòu)建了全球濕地水位數(shù)據(jù)庫(kù)和凈生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力數(shù)據(jù)庫(kù)�����。

據(jù)丁維新介紹�����,2295項(xiàng)原位觀測(cè)數(shù)據(jù)主要包括兩類:一類是全球濕地凈生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力(Net Ecosystem Productivity, NEP)數(shù)據(jù)集,涵蓋了不同的氣候帶和濕地類型�����,例如泥炭濕地�、苔原濕地、沼澤濕地�、洪泛平原等;另一類是全球濕地水位數(shù)據(jù)集��。

濕地碳匯估算精度提升1個(gè)數(shù)量級(jí)

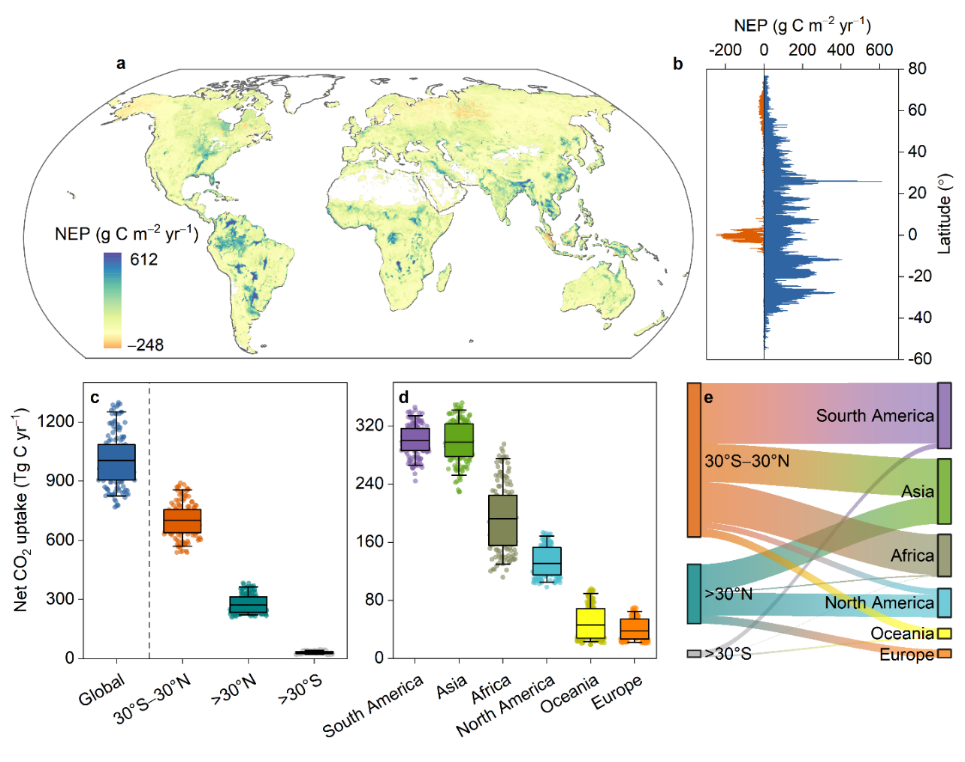

在大數(shù)據(jù)支撐下�����,研究人員發(fā)現(xiàn)�����,2000~2020年間�,全球濕地的平均固碳速率達(dá)到1004百萬(wàn)噸碳/年(Tg C year–1)�,其中70%來(lái)自熱帶濕地。“此前已有兩項(xiàng)研究估算全球濕地固碳量分別為830和685 Tg C year–1��,但他們未考慮地上靜水層深度的動(dòng)態(tài)變化��。這次我們通過(guò)新構(gòu)建的濕地水位數(shù)據(jù)集,考慮到該因素�����,有效提升了濕地碳匯估算的精確度�。”丁維新解釋說(shuō),“不僅如此��,我們繪制了0.25°×0.25°分辨率的全球濕地水位動(dòng)態(tài)變化圖�����,實(shí)現(xiàn)了對(duì)全球濕地時(shí)空變化的高精度約束�,與以往研究相比,精度提升了1個(gè)數(shù)量級(jí)��。”

全球濕地碳匯的空間格局�����。

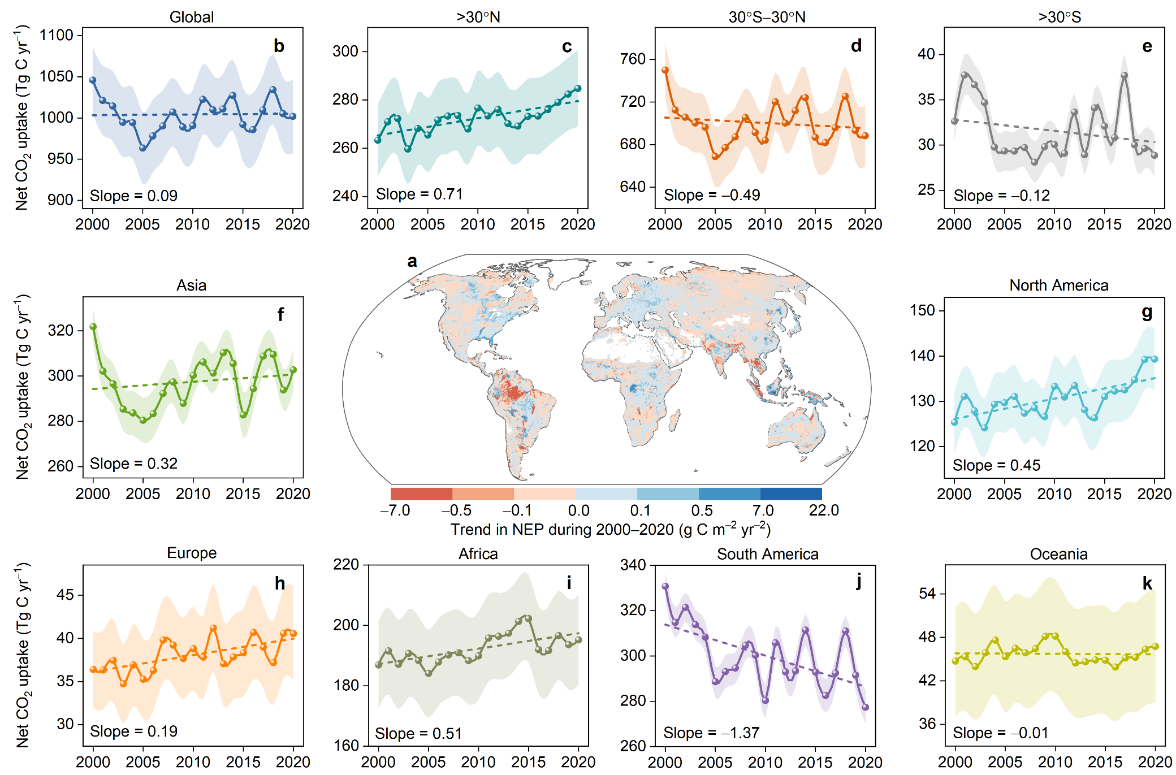

全球濕地碳匯的空間格局�����。 全球和不同區(qū)域濕地碳匯的時(shí)間變化特征��。受訪者供圖

全球和不同區(qū)域濕地碳匯的時(shí)間變化特征��。受訪者供圖精度提升�����,數(shù)據(jù)也隨之細(xì)化。他們發(fā)現(xiàn)亞馬遜流域和東南亞濕地受氣候影響后會(huì)波及全球濕地碳匯量�����。這一點(diǎn)在2005年的數(shù)據(jù)中得以呈現(xiàn)�����。“2005年是關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)�,此前全球濕地碳匯呈下降趨勢(shì),在此之后則逐步回升�。”丁維新表示。這是因?yàn)?995~2005年亞馬遜流域的植被供水量持續(xù)下降��,由于熱帶北大西洋變暖異常��,亞馬遜流域在2005年還經(jīng)歷了特大干旱��;在東南亞地區(qū)�����,濕地主要受準(zhǔn)周期性厄爾尼諾和南方濤動(dòng)干旱影響��。“氣候變化誘發(fā)的干旱事件導(dǎo)致2005年以前這些地區(qū)濕地碳匯能力減弱�。”丁維新說(shuō)。此后�����,亞馬遜流域�����、蘇門(mén)答臘島和印度支那半島仍是濕地碳吸收量減少的熱點(diǎn)地區(qū)�。但是,氣候變暖��、變濕使得北半球中高緯度地區(qū)濕地固碳量呈增加態(tài)勢(shì)�����,最終形成2005年以后全球濕地固碳量呈上升趨勢(shì)��。

此外�,研究人員發(fā)現(xiàn)在過(guò)去20年,北半球中高緯度濕地碳匯持續(xù)增加�,而熱帶和南半球中高緯度濕地則呈下降趨勢(shì),總體來(lái)說(shuō)��,全球濕地生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力維持相對(duì)穩(wěn)定��。但是,不同區(qū)域濕地碳匯的差異主要受水文要素驅(qū)動(dòng)�����,在全球氣候變化背景下�,日益加劇的水文極端事件將削弱濕地碳匯的韌性及其所支撐的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能。

步履不停

“這項(xiàng)研究還為我們提供了一個(gè)新的視角:近20年來(lái)�,增長(zhǎng)趨于停滯的濕地碳匯很可能是陸地碳匯增長(zhǎng)放緩背后的重要驅(qū)動(dòng)力。因此��,保護(hù)濕地水文完整性對(duì)于在持續(xù)的氣候變化中維持陸地碳匯的韌性至關(guān)重要��。”丁維新指出�����。不過(guò)�,他同時(shí)表示,該研究主要聚焦于氣候變化驅(qū)動(dòng)下的全球濕地碳匯的時(shí)空演變規(guī)律�����,并未考慮如濕地開(kāi)墾等人為活動(dòng)對(duì)濕地碳封存的影響�����。為此�����,接下來(lái)的研究將開(kāi)發(fā)一個(gè)特定的生態(tài)系統(tǒng)碳收支評(píng)估框架�,用于量化人為活動(dòng)(如濕地開(kāi)墾為農(nóng)田)造成的濕地碳匯損失。

“需要指出的是�����,機(jī)器學(xué)習(xí)方法的優(yōu)點(diǎn)很多�,其中最顯著的是能夠有效提升建模過(guò)程的自動(dòng)化水平。但正因如此��,當(dāng)前研究中基于機(jī)器學(xué)習(xí)的全球濕地水位—碳匯建?����?蚣茉谶^(guò)程機(jī)理描述方面仍顯不足�����。下一步研究將以過(guò)程機(jī)理為基礎(chǔ)的水文模型和生物地球化學(xué)模型與機(jī)器學(xué)習(xí)算法相結(jié)合��,實(shí)現(xiàn)相互印證與融合優(yōu)化,從而不斷完善全球尺度濕地水位—碳匯聯(lián)動(dòng)模型��,進(jìn)一步提升模型的科學(xué)性與預(yù)測(cè)能力��。”丁維新補(bǔ)充道��。

該研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金(42322709�、42177301、U24A20628)和江蘇省杰出青年基金(BK20230050)等項(xiàng)目的資助��。

相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1038/s41559-025-02809-1