廣東省科學院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所研究員孫蔚旻團隊與西安建筑科技大學教授張海涵合作��,在國家自然科學基金�、國家重點研發(fā)計劃等項目的資助下,在河口沉積物塑料生物降解機制解析方面取得新進展����。近日,相關成果發(fā)表于《環(huán)境科學與技術》(Environmental Science & Technology)�。

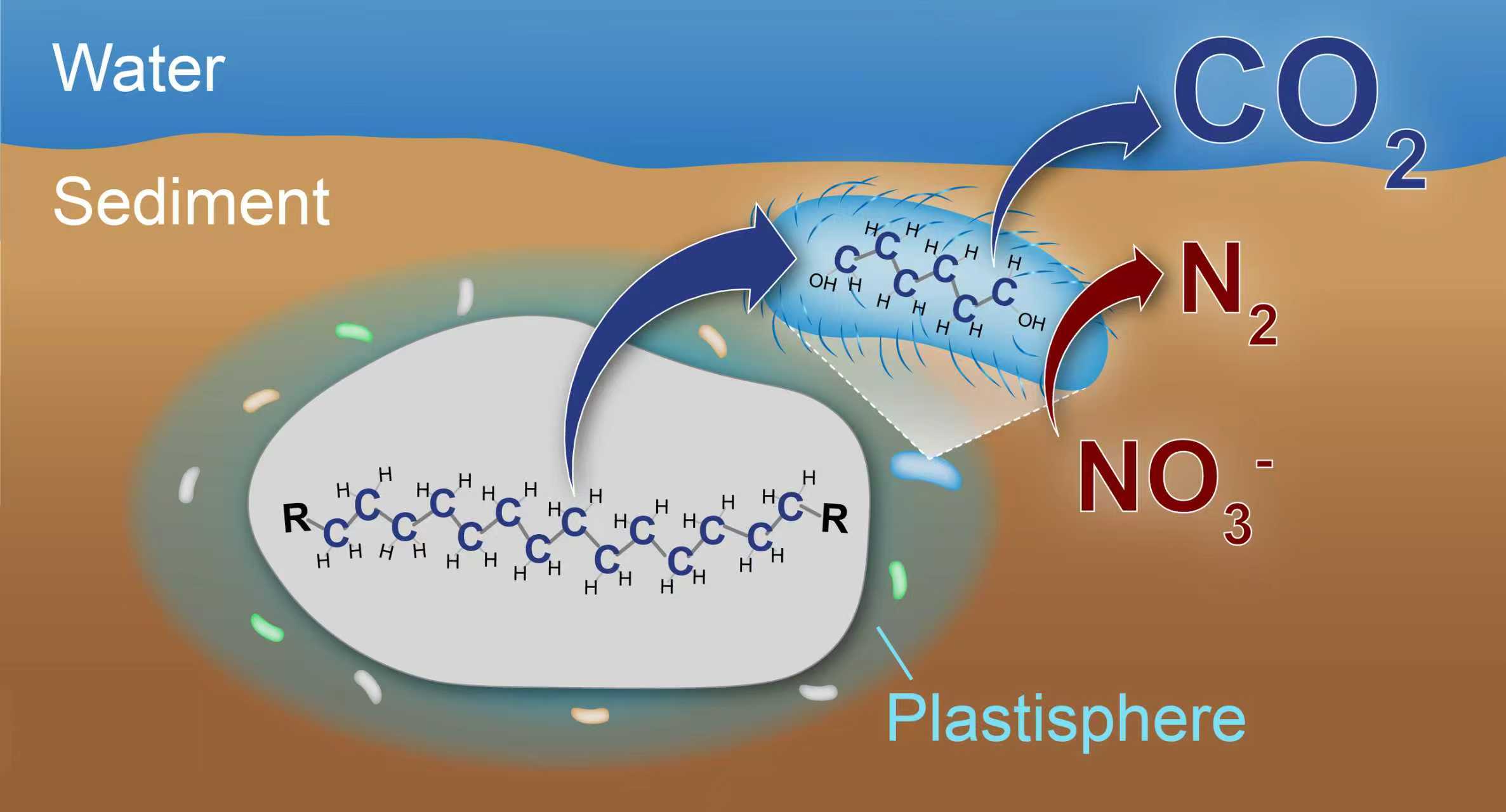

河流沉積物中塑料際微生物在反硝化條件下降解PE示意圖。研究團隊供圖

河流沉積物中塑料際微生物在反硝化條件下降解PE示意圖。研究團隊供圖塑料污染已成為全球生態(tài)環(huán)境的重大威脅����,而珠江口作為世界上塑料污染最嚴重的河口之一,存在大量塑料污染物積累在河口沉積物的問題�。有研究證實,在好氧環(huán)境中微生物可以通過水解或氧化作用對塑料進行生物降解����,最終礦化為二氧化碳。但目前對于厭氧環(huán)境中微生物是否能降解塑料以及降解機制仍不明確��,限制了研究人員對塑料污染環(huán)境持久性及行為的認知���。

針對上述科學問題����,研究團隊采集了野外樣品群落���,結合微宇宙模擬研究�,對沉積物厭氧條件下塑料生物降解過程進行了系統(tǒng)解析��。高通量測序結果顯示���,沉積物和塑料際的微生物群落存在顯著差異�����,而塑料際富集了一批具有塑料降解代謝功能與厭氧呼吸作用的核心物種��。其中���,與塑料解聚和烷烴降解過程相關的基因ahyA�����、almA���、CYP153A、ladA豐度較高���,硝酸鹽還原為亞硝酸鹽的基因豐富����。

研究團隊通過13C-PE(PE���,即聚乙烯��,是一種由乙烯單體聚合而成的高分子聚合物�,具備耐腐蝕和穩(wěn)定性強等特點�����,在日常生活中被大量生產并廣泛使用)微宇宙培養(yǎng)實驗��,進一步證實了PE在兩種氧化還原條件下均可被礦化��。同時,反硝化和好氧處理的漆酶活性分別對應無PE對照的2.5和3.1倍��,兩者間無顯著差異����;木質素過氧化物酶活性在兩種條件下均高于無PE對照��。此外����,通過傅里葉變換紅外光譜分析PE表面官能團的變化,能夠直接反映其降解程度����。結果顯示,生物處理PE特征峰面積減少��,氧化基團的峰面積增大�����。與原始PE相比��,生物處理后PE的分子量降低����,證實了生物代謝加速了塑料解聚過程����。

論文第一作者��、廣東省科學院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所副研究員孫曉旭表示�����,該研究結果為理解厭氧環(huán)境中塑料污染物的生物地球化學循環(huán)提供了新視角���,也為低氧環(huán)境中塑料污染的原位修復提供了理論依據�。

相關論文信息:https://doi.org/10.1021/acs.est.4c12187