3000多年前的青銅牛尊”復活“了��?西北工業(yè)大學文化遺產(chǎn)研究院青銅研究團隊聯(lián)合中國社會科學院考古研究所�、墨爾本大學等機構(gòu),在對河南安陽殷墟出土的著名青銅器亞長牛尊鑄造工藝進行研究時�,成功復原了這一著名青銅器的澆注與凝固過程。

團隊通過三維掃描技術與凝固模擬實驗�,首次揭示了商代工匠通過控制陶范型腔結(jié)構(gòu)、優(yōu)化澆冒口設置等工藝���,實現(xiàn)青銅器等壁厚設計的科學邏輯�����。相關成果近日發(fā)布在《考古科學雜志》�����。

科學方法重現(xiàn)青銅器鑄造工藝

西北工業(yè)大學文化遺產(chǎn)研究院副教授楊歡介紹���,我國的青銅時代約始于距今4000年前后�����,在大約3000年前�����,青銅器的制作已成為當時最重要的手工業(yè)生產(chǎn)活動���。商代晚期的工匠使用獨特的塊范法鑄造了大量工藝精湛的“國之重器”,供當時的王室貴族祭祀天地諸神與祖先�,祈求豐收、勝利與健康����,鑄就了我國古代光輝燦爛的青銅文化���。商代晚期的青銅器在材質(zhì)、工藝和造型上均達到了青銅藝術的巔峰����,是人類青銅文明的重要組成部分。

西北工業(yè)大學文化遺產(chǎn)研究院副教授楊歡正在觀察牛尊細節(jié)�����。西北工業(yè)大學供圖

西北工業(yè)大學文化遺產(chǎn)研究院副教授楊歡正在觀察牛尊細節(jié)�����。西北工業(yè)大學供圖長期以來����,學者們通過對青銅工藝的研究�,來認知我國青銅時代的社會結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟與技術等多方面的內(nèi)容�。盡管前期研究已經(jīng)很好的解決了諸如工藝流程、物料選擇等重要問題���。然而目前中外學者共同面臨的問題是:如何通過科學方法準確還原3000多年前的青銅鑄造工藝����,從而更好地認知與詮釋精湛的古代技藝�。

為了解決考古學重要問題并準確認知我國古代冶金技術成就�����。自2019年起�����,西北工業(yè)大學文化遺產(chǎn)研究院青銅工藝研究團隊結(jié)合該校材料科學等優(yōu)勢學科�����,與凝固技術國家重點實驗室合作�����,率先將凝固理論與模擬方法用于古代青銅器的研究之中���,將青銅工藝研究提升至動態(tài)化、可視化�����、可計算化的新層面�。研究開展五年來,取得了豐富的科研成果�����。

以缺陷控制實現(xiàn)完美器物

2023年,受中國社會科學院考古研究所安陽工作站合作委托�����,團隊展開了對殷墟出土著名青銅器亞長牛尊的凝固過程復原�。這件商代晚期的青銅牛尊出土于殷墟花園莊54號墓,墓主人為高等級武將亞長����。

作為殷墟出土的唯一牛形青銅器,牛尊以其生動的造型和精美的紋飾�����,自出土以來便備受研究者與公眾的關注�。

商人重酒�����,尊因此成為當時最重要的酒器���。牛尊作為安陽殷墟出土的代表性青銅器��,其動物造型的鑄造難度遠高于普通的尊�����。對其鑄造工藝的研究���,將有助于學術界深入了解商周時期青銅鑄造的精湛技藝��。

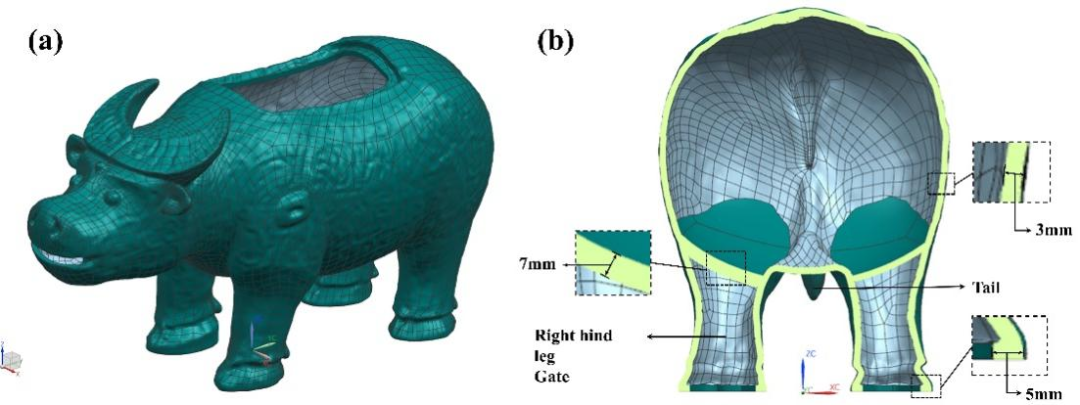

牛尊三維模型及剖面尺寸示意圖�。西北工業(yè)大學供圖

牛尊三維模型及剖面尺寸示意圖�。西北工業(yè)大學供圖

團隊通過對古代陶范材料的熱物性參數(shù)進行測量����、計算,以及對關鍵邊界條件如青銅與陶范界面換熱系數(shù)的長期研究與攻關�����,獲取了關鍵材料數(shù)據(jù)����。結(jié)合牛尊本體與陶范的三維建模,成功復原了這一著名青銅器的澆注與凝固過程���。

牛尊凝固過程的觀察�,揭示了商代晚期鑄造工藝的多項成就,如澆�、冒口設計與金屬墊片(內(nèi)冷鐵)的應用。“當時工匠對澆冒口的選擇�����,做到了今天材料科學視角下的最優(yōu)解��,展現(xiàn)了工匠的高超智慧�。”楊歡解釋,團隊在模擬時�,曾經(jīng)嘗試將之前根據(jù)考古觀察得出的澆冒口進行互換,結(jié)果發(fā)現(xiàn)器物的整體缺陷增加了一倍不止�。

此外,牛尊的整體造型嚴格遵守了壁厚均等設計原則�。除了腹腔之外,牛尊的角與四足均為中空�����,整體約保持了3毫米的壁厚�,僅在牛蹄接觸地面的部位厚度為5毫米�����,為整件器物提供了很好的支撐功能。

值得一提的是���,牛尊的右后足與腹腔連接部位壁厚略厚�����,達到了7毫米左右�。研究發(fā)現(xiàn)�����,這并非設計失誤��,而是工匠為適應澆口功能而進行的巧妙調(diào)整�����,體現(xiàn)了高超的技術創(chuàng)造力����。這樣的器物設計,使得器物的充型的過程中銅液流暢�,極大的減少了鑄造缺陷的產(chǎn)生。這一研究成果生動還原了商代工匠“以缺陷控制實現(xiàn)完美器物”的智慧。

“這些技術�,至今仍擁有很強的生命力,甚至成為今天鑄造行業(yè)的重要原則(如等壁厚設計�����、冷鐵的應用)����,顯示了我國古代金屬技術的強大生命力。”楊歡進一步解釋說�����,正因為在3000年前的商代晚期�����,工匠熟練的掌握了鑄造核心技術����,并且運用到了青銅器的鑄造工藝中,才使得一件件青銅精品得以誕生���,從而締造了古代中國獨特的青銅時代�����。(來源:中國科學報 李媛)

相關論文信息:https://doi.org/10.1016/j.jas.2025.106243