當(dāng)?shù)貢r間2024年1月1日16時許,日本石川縣能登半島連續(xù)發(fā)生多次地震�,最強矩震級達7.5級,多地發(fā)布海嘯警報�����。

據(jù)報道�,自2020年12月以來,該地區(qū)的地震活動十分活躍�����,截至2023年12月底�����,震度為1以上的地震發(fā)生超500次�����。

中南大學(xué)地球科學(xué)與信息物理學(xué)院教授許文斌團隊�����,聯(lián)合美國加州大學(xué)伯克利分校����、東京大學(xué)�、中國科學(xué)院精密測量科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院�����、成都理工大學(xué)等合作伙伴�,揭秘能登地震的“級聯(lián)破裂”機制,首次揭示了流體弱化斷層強度����、為強震發(fā)生創(chuàng)造條件并在震后觸發(fā)地震群的關(guān)鍵機制。該成果近日發(fā)表于Science Advances����。中南大學(xué)為論文第一完成單位����,許文斌為論文唯一通訊作者。

強震的超長“前奏”

這場矩震級7.5級的強震����,成為能登半島有儀器記錄以來最強烈的一次震災(zāi),造成房屋倒塌����、道路損毀�����、大面積停電和火災(zāi)�����,日本政府將其定為“極嚴(yán)重災(zāi)害”�����。

“這場地震之所以引起全球關(guān)注�����,不僅在于其破壞性����,更在于它的超長‘前奏’�。”許文斌表示,自2020年起�,震中周圍已持續(xù)三年多的中小型地震群不斷活躍。這些小震也引起了科學(xué)家的諸多討論�。

長期致力于地震研究的許文斌�,對每一次大地震幾乎都會投入精力展開深入研究�����。能登地震發(fā)生后����,他就注意到了異常:“一般來說,小震頻繁后要么慢慢平靜�����,要么發(fā)生一次中等地震釋放能量����,像能登這樣持續(xù)三年小震后突然爆發(fā)矩震級7.5級的情況,在全球地震記錄里都很少見����。”

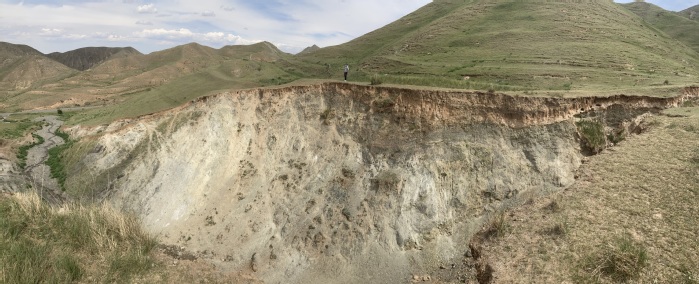

許文斌在甘肅觀察海原斷裂帶老虎山斷層�。受訪者 供圖

許文斌在甘肅觀察海原斷裂帶老虎山斷層�。受訪者 供圖那些看似微弱的震動如何演化成一場毀滅性強震?小震和強震間有什么關(guān)系�?地下到底發(fā)生了什么?許文斌決定聯(lián)合合作伙伴�,揭開能登地震的系列謎團����。

要研究一場已發(fā)生的地震�,最關(guān)鍵的是還原現(xiàn)場?���?傻卣鸢l(fā)生在地下數(shù)公里甚至數(shù)十公里處,人類無法直接看到斷層活動�,只能靠各種觀測數(shù)據(jù)間接推斷。

以往的研究表明�����,很多地震并非孤立的瞬時事件�����,它更像是一場漫長的多幕?。翰煌瑪鄬咏舆B上演,彼此作用�����,連鎖觸發(fā)����,形成所謂的“級聯(lián)破裂”����。這種過程往往導(dǎo)致地震持續(xù)時間更長�、能量釋放更復(fù)雜、破壞力更強�。能登地震正是這樣一個典型案例。

基于前期研究�,上述聯(lián)合團隊首先利用21組近場地震臺站數(shù)據(jù)進行了高精度地震重定位,在此基礎(chǔ)上重建出斷層的幾何形態(tài)����。隨后,他們聯(lián)合遠場地震波�、雷達干涉測量技術(shù)、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)和強震動記錄等多源觀測資料�����,逐層剖析了地震的破裂過程����。

“地震臺站就像貼在斷層上的‘聽診器’�����,能捕捉到地震時地下巖層震動的細微信號。”許文斌通俗地解釋����,團隊好比為地震裝上了多角度的攝像機,逐幀還原了破裂演化的全過程�。這種技術(shù)能捕捉到地面幾毫米的細微變形,像從太空給地球做CT�����,能清晰看出地震前后地面的抬升或下沉�����。

一場先慢后快的“沖刺”

斷層是地殼受力發(fā)生斷裂�,沿斷裂面兩側(cè)巖塊發(fā)生的顯著相對位移的構(gòu)造。地震大多是斷層“動了”的結(jié)果�����,而斷層是地震發(fā)生的“地下舞臺”�����。

位于甘肅的海原斷裂帶老虎山斷層。受訪者 供圖

位于甘肅的海原斷裂帶老虎山斷層。受訪者 供圖“如果把斷層比作一面墻�����,那么地下流體就是‘雨水’����,長期浸泡會讓墻慢慢變松,最后輕輕一推就倒塌����。”許文斌所說的地下流體,主要是指地下巖石縫隙中流動的水�����、天然氣以及溶解在其中的礦物質(zhì)�,這些流體雖看不見摸不著,卻能對斷層產(chǎn)生巨大影響�。

團隊通過模擬計算發(fā)現(xiàn),能登半島地下存在一條“流體通道”�。過去多年里,這些流體不斷沿著通道向上滲透�����,慢慢“鉆進”了能登地區(qū)的主要斷層�����。流體進入斷層后�����,會像潤滑油一樣減少巖石之間的摩擦力�,同時還會對斷層壁產(chǎn)生壓力,讓原本緊密貼合的斷層慢慢分開�。這個過程就像給生銹的鉸鏈上油。

而自2020年開始的那些中小地震�����,其實是斷層“被弱化”的信號�����。也就是說����,每次小震后都會有更多流體涌入斷層裂縫中,進一步削弱斷層強度。這是一個惡性循環(huán)�����,即小震讓斷層出現(xiàn)更多裂縫����,裂縫讓更多流體進入,流體又讓斷層更易發(fā)生小震����,直到斷層的強度降到臨界值,就像一面原本堅固的墻����,長期被雨水浸透后逐漸失去強度。

那么�,能登地震究竟是如何發(fā)生發(fā)展的?團隊研究發(fā)現(xiàn)����,能登強震的破裂過程分為兩個關(guān)鍵階段,就像一場“先慢后快”的沖刺�����。

第一階段是“慢積累”。強震剛開始的18秒內(nèi)����,斷層的破裂速度只有每秒0.6公里,破裂范圍也局限于過去三年小震活躍的區(qū)域�����。“這時候的破裂�,更像是推倒第一塊多米諾骨牌�。”許文斌解釋,主斷層的輕微滑動�,首先觸發(fā)了周邊那些早已被流體“泡軟”的次級斷層,這些次級斷層就像被泡脹的餅干�,稍微受力就發(fā)生了失穩(wěn)破裂。

第二階段是“快沖刺”�。18秒后,破裂速度突然飆升�,并且沿著兩條傾向相反的斷層雙向擴展。這時的斷層已完全失去抵抗力�,破裂就像野火一樣蔓延。在震中西南方向����,一個堅硬的強凹凸體最初阻擋了破裂的繼續(xù)傳播�����,但隨著應(yīng)力不斷累積����,它最終失穩(wěn)破裂����,帶來新的能量釋放。這一“延遲破裂”不僅加劇了震害�,還使預(yù)測更加困難。

研究人員還發(fā)現(xiàn)�,在主震發(fā)生后,原有地震群上方約3公里處新出現(xiàn)了一個地震群�,卻表現(xiàn)出“余震貧乏”的異常特征。以往強震后�,余震會在幾天內(nèi)頻繁發(fā)生,而這個新地震群在發(fā)生了幾次小震后就突然平靜了�����。這表明在該區(qū)域�����,流體弱化與非構(gòu)造性破裂機制可能起到更重要的作用。

許文斌帶學(xué)生觀察海原斷裂帶老虎山斷層�����。受訪者 供圖

許文斌帶學(xué)生觀察海原斷裂帶老虎山斷層�����。受訪者 供圖據(jù)介紹�,該研究結(jié)果不僅揭示了能登地震的成因,也為理解復(fù)雜地震群的演化提供了觀測證據(jù)和理論框架�。更重要的是,這一發(fā)現(xiàn)對地震風(fēng)險評估和減災(zāi)預(yù)警具有現(xiàn)實意義�。

論文審稿人表示�,該研究對2024年7.5級能登地震進行了全面細致的分析,重點探討了復(fù)雜地震群斷層在破裂過程和余震活動中的作用�����,包括主震斷層與地震群斷層之間的相互作用�、延遲破裂機制,以及級聯(lián)破裂特征�����。研究結(jié)果強調(diào)了斷層非均質(zhì)性和流體在控制主震破裂及余震活動中的關(guān)鍵作用����,有望在復(fù)雜斷層系統(tǒng)�,尤其是地震群斷層區(qū)域內(nèi)的地震破裂動力學(xué)理解方面作出重要貢獻�����。

“雖然人類還無法阻止地震的發(fā)生�����,但通過科學(xué)研究我們可以更了解它�、更警惕它,從而減少災(zāi)難帶來的損失�����。”許文斌表示�,許多地震活躍帶如我國西南的川滇地區(qū),同樣存在類似的復(fù)雜斷層環(huán)境�����。團隊將開展持續(xù)研究����,如果能識別出哪些中小型地震事件可能演化成強震,就能更有針對性地開展防災(zāi)�、減災(zāi)工作�。

相關(guān)論文信息:

https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.adv6771